火災是一種不受時空限制、頻繁發生、破壞性巨大的災害,我國歷朝歷代均十分重視防火工作。中國古建筑絕大多數以木材為主要材料,以木構架為主要結構形式,所以耐火等級很低。在發生火災時,屋頂嚴實緊密,內部的煙熱不易散發,溫度容易積聚,迅速導致“轟燃”。

古建筑的梁、柱、椽等構件,表面積大,木材的裂縫和拼接的縫隙多,再加上大多數通風條件比較好,有的建筑更是建在高山之巔,發生火災后火勢蔓延快,燃燒猛烈,極易形成立體燃燒。在古代,為了防范火災,人們做了很大的努力,從它的建筑結構和裝飾就能看出。

像屋頂的屋脊兩端會有吻獸作為裝飾,傳說中的水系神獸有辟邪和防火的寓意。但其實吻獸位置比屋頂高,它還有避雷針的功效,而天雷是火災的來源之一。除了防火裝飾物外,古代在建筑材料以及結構上都有防火的設計,如藻井、辟火珠和傳說中的五行之術“門不帶勾,閣必有水”、設置防火墻等等。此外,我國古代還有很多的防火設備。

唐代開始用皮袋、濺筒滅火器滅火。《通典》載:“敵若縱火焚樓堞,以粗竹長一丈,鎪去節,以生薄皮合縫為袋,貯水三四石,將筒置于袋內,急縛如濺筒”,“令壯士三五人撮水口,急蹙之救火”。

隨著時代的變遷,滅火器具不斷創新。北宋仁宗時,便有了水袋、水囊、唧筒、麻搭。據公亮《武經總要前集》載:“水袋,以馬、牛雜畜皮渾脫為袋,貯水三四石,以大竹一丈,去(節)縛于袋口。若火焚樓棚,則以壯士三五人持袋口,向火蹙水注之”,水囊“如囊,以豬牛胞盛水”,“唧筒,用長竹下開竅,以絮裹水桿,自竅唧水”,“麻搭,以八尺桿系散麻二斤,醮泥漿皆以蹙火”。

蘇東坡先后在杭州任通判和太守時,建立了官府消防隊(時稱“潛火隊”),配置棚索、斧、鋸、旗號、火籠、火背心等消防器材裝備。明代,杭城由官府設防火鋪,配置有水桶、云梯、火鉤等救火器具,最早的消防器械是藤斗水槍。至清光緒前,杭州官辦和民間、善堂兼辦的消防,主要的滅火器是水龍(又稱“水銃”、“唧筒”)。

明代皇宮消防工作由禁衛軍兼管。清康熙年間,始有防范火班。康熙、雍正、乾隆三朝,其人數不下200人。火班又稱機桶處,機桶在當時是十分先進的救火器具。這種國產救火器具原置于消防隊隊舍,現收藏于北京故宮博物院,陳列品標牌為“水龍”。

光緒十三年(1887年)閏四月初七日,杭州織造衙署呈準朝廷,購置洋車式水龍(簡稱洋龍,即腕力龍,裝有輪盤推動,仍用人工腕力出水,后發展至馬達發動出水,稱機龍)一架,雇夫役50名,救護衙署兼顧地方火災。十九年(1893年),杭州府署購置水龍兩架、洋龍一架、雇水夫20余名、云梯、杠索、長鉤、短斧、大纛旗、各小旗、燈籠等一應俱全。

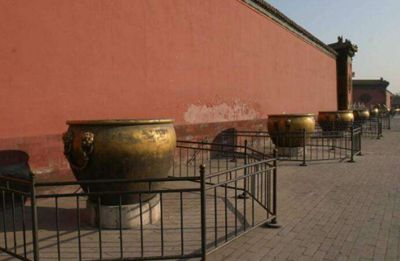

據《大清會典》記載,紫禁城內曾有大缸308尊。由于歷史的變遷,現還剩200余尊。在宮殿前設置的這些大缸,稱之為“門海”,每尊可貯水3000多升,過去由幾十個太監專門負責管理,每天派勞役從井內吊水,一擔一擔把缸打滿。夏天要保證水質干凈,沒有異味;冬天除在缸口加蓋之外,還在大缸外圍包上一層棉絮外套,在特別嚴寒的季節里,要把缸架在特制的石圈上,下燃炭火,晝夜不熄,以免缸水凍結。

中國古代的這些防火設施和思想,雖然可能起不到多大的作用,卻反映了古人對平安的渴求。“天干物燥,小心火燭”,古代每晚都有打更人存在,熟悉的聲音時刻提醒著百姓,防止發生火災。作為古建筑文化的一部分,這些防火設備已經獨特的文化景觀,反映了當時人們樸素的防火觀念以及對平安的向往,也在提醒這我們重視古建筑文化遺產的保護。

|